Publié le 02 septembre 2025 par Fabrice Mazoir, mis à jour le 3 septembre 2025

Il était une fois… la Prison Jacques-Cartier

Un lieu de mémoire, une porte ouverte sur l’histoire carcérale

L’ancienne prison Jacques-Cartier a fermé ses portes en 2010. Rachetée en 2021 par Rennes Métropole, elle se transforme en lieu culturel ouvert sur le quartier. Des visites guidées et des portes ouvertes sont programmées dans le cadre des Journées du Matrimoine et du Patrimoine en septembre. L’occasion de se plonger dans ce lieu de mémoire qui a connu des heures sombres et qui raconte aussi l’évolution de la doctrine carcérale au XIXème et XXème siècle.

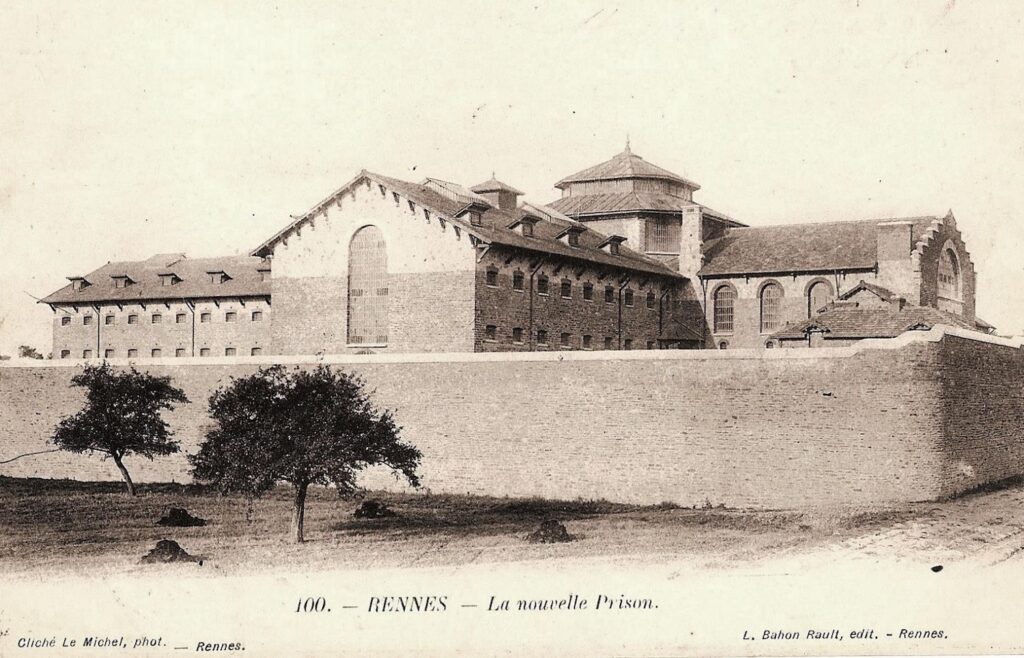

Une prison autrefois en plein champ, aujourd’hui encerclée par la ville

Octobre 1903. Quand elle ouvre ses portes, la prison Jacques-Cartier est perdue au milieu des champs… Aujourd’hui rattrapée par la ville, la prison se visite et offre une plongée saisissante dans l’univers carcéral d’un autre siècle.

Pendant l’Ancien Régime et jusqu’au XIXème siècle, les prisonniers étaient entassés dans des prisons sombres et insalubres. Un changement de modèle s’opère à la fin du XIXème siècle en France pour construire de nouvelles prisons. Jacques-Cartier est un exemple de ce changement de conception des prisons.

« Sous la Troisième République, à partir de 1875, il y a une volonté politique de réformer le monde judiciaire et pénitentiaire. Ce sont les progrès en termes d’enfermement venus de Grande-Bretagne qui ont inspiré une génération de chercheurs et sociologues français. Des chantiers de prisons nouvelles vont alors apparaître en France. On veut clairement changer de modèle pour des questions de dignité, de réinsertion et surtout pour éviter la récidive » explique Gilles Brohan, animateur du patrimoine et de l’architecture à l’Office de tourisme.

« Auparavant, les gens étaient regroupés, il n’y avait pas de cellules individuelles, dans des édifices anciens qui n’avaient pas forcément été construits pour être des prisons. Au niveau salubrité, dignité de la personne, la France était très en retard. D’où la citation célèbre attribuée à Montesquieu au XVIIIème siècle : « On juge du degré de civilisation d’une société à la manière dont elle traite ses prisonniers » ».

Un nouveau modèle de prison à Rennes à l’extérieur de la ville

La première prison d’un nouveau genre va être construite dans cette partie de la ville : la prison des femmes. C’est Alfred Normand, théoricien de l’architecture carcérale, qui va imaginer cette maison centrale. Elle est construite juste derrière la voie de chemin de fer, les détenus des maisons centrales peuvent en effet venir de toute la France. Il faut que leurs proches les familles puissent les visiter facilement grâce au train. Les bâtiments, implantés à l’extérieur de la ville, sont suffisamment grands pour accueillir les détenus et répondent à de nouvelles règles de salubrité.

« Jusque-là les lieux d’enfermement étaient en cœur de ville et créaient un certain nombre de nuisances. Les habitants sont donc rassurés qu’une prison soit construite loin de leur lieu de vie quotidien » raconte Gilles Brohan. « Dans les principes de réinsertion, le fait d’être à la marge de la ville fait partie du cheminement, on est mis à l’écart. ».

Jean-Marie Laloy, l’architecte de la prison Jacques-Cartier

La prison Jacques-Cartier va donc s’inspirer de ce nouveau modèle. À la différence près qu’il s’agit d’un projet de maison d’arrêt destinées à des personnes qui attendent leur procès ou qui sont condamnées à de courtes peines. C’est le département qui est à la manœuvre et qui construit pour le compte de l’État.

« On fait appel à l’architecte départemental- Jean-Marie Laloy – pur produit de la IIIème République : radical, socialiste et franc-maçon, incarnation de l’État et de la Loi, un peu à l’image des Hussards noirs de la République que sont les instituteurs » détaille Gilles Brohan. « En tant qu’architecte départemental, il va signer la construction de nombreux établissements publics : mairies, écoles, palais de justice, théâtres et les prisons départementales. Elle est construite encore plus loin que la prison des femmes, édifiée 15 ans auparavant ».

Une prison de type panoptique pour faciliter la surveillance

Le plan même de la prison reprend cette idée de la mise à l’écart de la ville, un peu à la manière d’un édifice religieux. Le plan en croix symbolise cette volonté de se repentir de ses péchés comme dans une église, un paradoxe dans une République qui se veut plus que jamais laïque. C’est une prison de type panoptique bâtie selon un modèle anglo-saxon : la surveillance se fait en hauteur et permet d’avoir une vision large sur le site tout ne nécessitant que peu de surveillants.

« Quand on est face au bâtiment, il y a ce mur d’enceinte impressionnant, mais dès qu’on a franchi le portail, on se retrouve face à un bâtiment austère mais dont l’architecture est tout de même soignée. A l’époque certains journaux s’indignent même en trouvant que c’est presque un palais trop beau pour des prisonniers. Au-delà de l’architecture, la révolution est surtout à l’intérieur avec des cellules individuelles de 9 m2 pour les prisonniers. Chaque cellule est dotée d’une ouverture, à la fois pour amener la lumière naturelle, mais aussi pour des questions de salubrité, pour renouveler l’air. C’est déjà une révolution ».

Une architecture régionaliste avec des matériaux locaux

Autre particularité de la prison Jacques-Cartier, elle adopte un style régionaliste en privilégiant des matériaux locaux : « On va retrouver essentiellement du schiste rouge issu des carrières de Pont-Réan au niveau du mur d’enceinte, du grès dans la partie haute, du granit sur la façade principale et une couverture en tuiles. On a aussi du verre dans le carrefour, comme une immense lanterne qui rappelle un transept d’église, mais qui est en réalité un mirador géant ».

C’est l’autre touche de l’architecte Jean-Marie Laloy. Par mesure d’économie il emploie des matériaux locaux, il conçoit des bâtiments avec une teinte régionaliste pour rappeler les courants stylistiques propres à la Bretagne. Il n’est jamais dans la démesure. Mais son architecture reste soignée.

Lieu de mémoire, chargé d’histoires sombres

Au-delà de cette architecture, cela reste une prison, qui a connu des heures sombres. C’est là que sont exécutés les derniers prisonniers condamnés à la peine capitale. À l’époque, les exécutions n’ont pas lieu sur la place publique, comme au Moyen Âge. La guillotine est directement installée dans l’enceinte de la prison. Jusqu’en 1939, des prisonniers y ont été guillotinés.

Pendant l’Occupation, à partir de juin 1940, la prison est réquisitionnée par les nazis. Des résistants et opposants politiques y sont emprisonnés jusqu’à atteindre 1000 détenus, pour un espace initialement prévu pour en accueillir 323. Le résistant Pierre Brossolette y est emprisonné avant d’être transféré à Paris. Des soldats allemands qui ont déserté sont aussi détenus dans la prison. Et des résistants subissent l’épreuve de la torture dans les sous-sols de la prison. Des épisodes qui font de la prison Jacques-Cartier, un lieu de mémoire peuplé de fantômes.

Par la suite, malgré des travaux réalisés dans les années 1970, la prison est trop vétuste et petite pour accueillir de nouveaux prisonniers. La construction d’un nouveau centre pénitentiaire à Vezin-le-Coquet, tourne définitivement la page. En 2010, il y a un grand déménagement des détenus et du personnel pénitentiaire. « Pour les riverains il y avait un certain soulagement de voir les détenus partir, en raison des parloirs sauvages, mais en même temps du jour au lendemain la prison s’est tue » se souvient Gilles Brohan.

Elle reste propriété de l’État pendant une dizaine d’années et sert de lieu d’entraînement pour le GIGN ou le Raid ou de lieu de tournage, avant d’être rachetée par la métropole en 2021 pour 500.000 euros.

Une nouvelle page à écrire pour ce lieu insolite

À l’occasion des journées du patrimoine la prison ouvre à nouveau ses portes créant une fascination ambivalente. « La prison a un côté attractif et répulsif. Ce sont des lieux qu’on n’a pas envie de fréquenter, mais on a quand même envie de voir ce qui se passe à l’intérieur. Au-delà du côté impressionnant du bâtiment, ce qui frappe quand on visite la prison c’est le silence » résume Gilles Brohan.

Au-delà des murs qui parlent, que reste-il de cette histoire aujourd’hui ? La Prison Jacques-Cartier va se transformer en lieu culturel et citoyen, sans oublier son passé. Des associations comme Champs de Justice à travers son projet « les voix de la prison » donne la parole à d’anciens détenus ou surveillants pour faire vivre cette mémoire. La prison s’anime également avec des interventions artistiques, comme du street-art pour mettre de la couleur sur les murs de la prison. La prison est même traversée par des épreuves sportives, en avril le Rennes Urban Trail y fait passer des milliers coureurs dans les coursives.

Une occupation temporaire est aussi prévue par le collectif artistique les circassiers en attendant que le lieu se trouve une nouvelle vie, dont les habitants du quartier seront les premiers acteurs.

En savoir plus sur l’histoire de la prison Jacques-Cartier

- Plus d’infos sur le projet culturel et citoyen

- Visites guidées et portes ouvertes à l’occasion des journées du matrimoine et patrimoine samedi 20 et dimanche 21 septembre 2025.